Tapas: Kleine Teller – große Geschichten

In Spanien Tapas essen heißt Jahrhunderte gemeinschaftlicher Kunst des Teilens und Erzählens zu erleben.

Ein Tisch voller Genüsse

Ein launiger Sommerabend auf der Plaza de la Paja in Madrid. Auf einem kleinen Holztisch reihen sich Patatas Bravas (Kartoffeln mit scharfer Soße), knusprige Croquetas, ein paar Scheiben Käse und Oliven. Kamerafahrt zu einer langen Theke in eine Bar im Viertel Malasaña: Gläser klirren, fröhliche Stimmen überlagern sich, jemand lacht. Freunde teilen die Tapas, jeder isst von allem.

Tapas sind kein Menü, sondern eine Geste – aus Gespräch, Bewegung und Teilen. Wer von Bar zu Bar zieht – tapear nennen das die Madrilenen–, erlebt die Stadt mit allen Sinnen: man spürt sie in Geräuschen, Farben, Gerüchen.

Als ein Glas einen Deckel bekam – die Geburt der Tapas

Das Wort „Tapas“ leitet sich vom spanischen Verb tapar (“bedecken”) ab.

Eine Anekdote führt die Tapas-Praxis auf König Alfonso X. (13. Jh.) zurück, der zur Vermeidung von Trunkenheit Anweisungen gab, Wein beim Servieren stets mit einer kleinen Speise zu versehen. Historisch entstanden Tapas im südlichen Spanien, in Andalusien; später verbreitete sich das Konzept landesweit.

Eine andere Legende erzählt, dass in andalusischen Tavernen eine Scheibe Schinken oder Brot auf das Glas gelegt wurde, um Fliegen fernzuhalten – die Scheibe war die „Tapa“, der Deckel. Dieser wurde schließlich zu einem Ritual.

Mit dem Aufstieg der städtischen Gastronomie, besonders im 19. und 20. Jahrhundert, entstanden in Madrid immer mehr Wirtshäuser und Bars, die nicht nur Getränke ausschenkten, sondern kleine Speisen als festen Bestandteil des Angebots etablierten. Hierher kam man nicht nur, um ein Glas Wein zu trinken, sondern um Essen zu teilen, zu verweilen und am Stadtleben teilzuhaben. Aus schlichten Beilagen wurden immer mehr kulinarische Anziehungspunkte.

Essen als Gespräch: Tapas teilen, Leben teilen

Tapas sind mehr als Essen – sie sind Gemeinschaft. Man isst unter Freunden. Doch auch, wer allein an der Theke steht, kommt schnell ins Gespräch: mit anderen Gästen, mit der Wirtin, die den Wein nachschenkt. Die Theke ist ein Ort, an dem Grenzen verschwimmen – zwischen Generationen, zwischen Einheimischen und Reisenden, zwischen Männern und Frauen.

Tapas sind so vielfältig wie die Gegenden, aus denen sie stammen. In Andalusien und Madrid gehören Tortilla Española (Kartoffelomelette), Meeresfrüchte, Pilze in Knoblauch, Chorizo (Wurst) in Weißwein oder Calamares a la Romana (frittierte Tintenfischringe) zum typischen Angebot. Im Baskenland und angrenzenden Regionen wie Navarra nennt man ähnliche Snacks Pintxos (oder Pinchos), meist auf Brot mit Zahnstocher serviert – sie haben ihren Weg längst auch nach Madrid gefunden.

Tapas in der Franco-Zeit: Kulinarische Zwischenräume im autoritären Alltag

Unter der Diktatur Francos (1939–1975) war Spanien geprägt von strenger Zensur, Kontrolle und Angst. Politische Diskussionen in der Öffentlichkeit konnten gefährlich sein – schon ein unvorsichtiges Wort konnte den Verdacht der Guardia Civil auf sich ziehen. Und doch: gerade in den alltäglichen Räumen fand das gesellschaftliche Leben seine Schlupflöcher.

Die Tapas-Bars Madrids waren solche Orte. Hier trafen sich Nachbarn, Arbeiter, Künstler, Studentinnen – scheinbar, um ein Glas Wein und ein paar Oliven zu teilen. Doch hinter dem Lärm der Stimmen, dem Klirren der Gläser und dem Duft von Knoblauch und gebratenen Garnelen verbargen sich auch Gespräche über Politik, Literatur und Widerstand. Die Geräuschkulisse schützte, das Nebeneinander von vielen Gästen machte jede kleine Runde unauffällig.

Für Oppositionelle waren diese Bars ein Ort der Tarnung und Solidarität: Man diskutierte über Gewerkschaften, schmiedete Pläne, hörte Gerüchte. Das Tapas-Essen war mehr als eine kulinarische Gewohnheit – es war ein sicherer Rahmen für Austausch, als freie Rede fast unmöglich war.

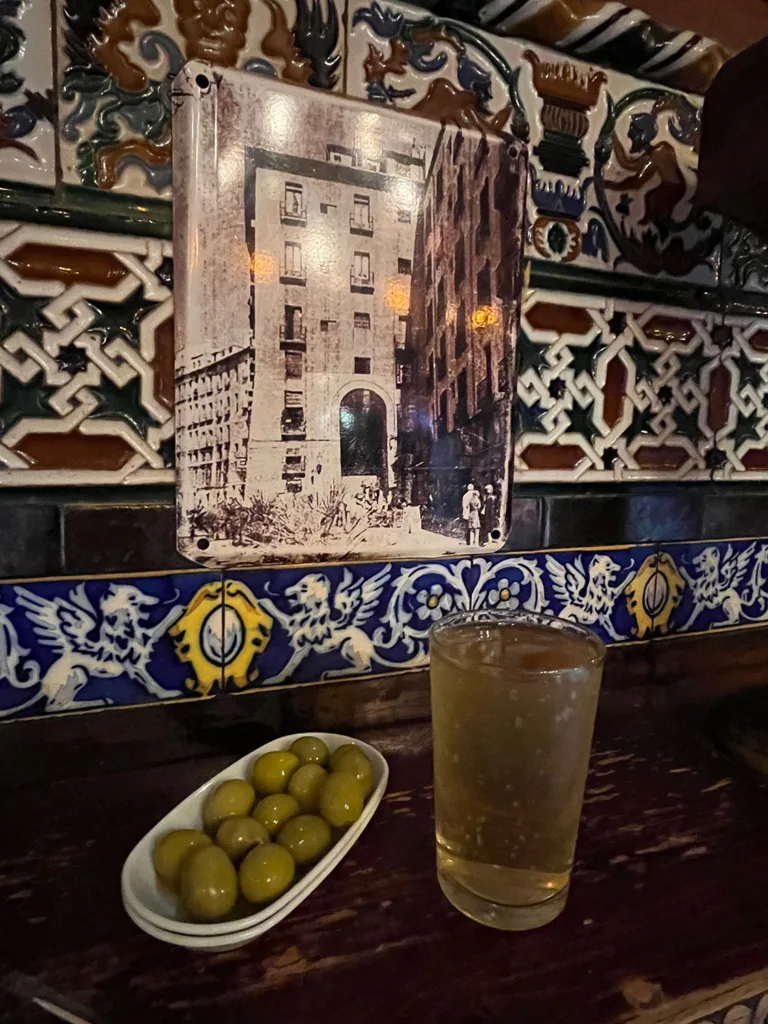

Heute erinnert die Atmosphäre vieler historischer Tabernas mit ihren dunklen Holztischen, den alten Fliesen und vergilbten Schwarz-Weiß-Fotos an den Wänden an diese Zeit. Wer dort einkehrt, betritt ein Lokal, das früher ein Raum des Widerstands und der Gemeinschaftwar, in dem Essen, Trinken und Gespräch untrennbar verbunden waren.

Von Madrid bis Melbourne: Tapas als globaler Trend

Heute stehen Tapas weltweit für spanische Lebensart. Während viele Bars in Spanien traditionelle Rezepte pflegen, wagen andere den Schritt zur kreativen Neuinterpretation – mit Einflüssen aus internationaler Küche oder modernen Techniken. In Madrid und Andalusien haben Tapas ihren folkloristischen Charme bewahrt: laut, gesellig, bodenständig. Im Baskenland hingegen werden die kunstvollen Pintxos oft fast wie kleine Haute Cuisine inszeniert.

Hier ein paar Gründe, warum Tapas international so erfolgreich sind:

- Urbanes Lifestyle-Essen: Tapas passen zum Großstadtleben – kleine Portionen, flexibel kombinierbar, ideal für After-Work oder Casual Dining.

- Kulinarische Vielfalt: Tapas erlauben viele verschiedene Geschmacksrichtungen an einem Abend zu erleben – etwas, das internationale Foodies besonders schätzen.

- Fusion-Potenzial: Tapas lassen sich leicht modernisieren oder mit anderen Küchenstilen verbinden (z. B. asiatisch-spanische Fusion).

- Spanische Soft Power: Durch Tourismus, Gastronomie-Exporte und spanische Spitzenköche (z. B. Ferran Adrià, José Andrés) wurde Tapas international bekannt gemacht.

Doch kein Trend bleibt ohne Kehrtwende: Die internationale Tapas-Mode kann das Konzept überstrapazieren oder verfälschen. Echte Tapas bedeuten Teilhabe an kultureller Praxis – nicht bloß Appetizer im Restaurant. Ihre Stärke liegt in der Authentizität, im Austausch, im Teilen.

Tapas gestern, heute, morgen

Tapas sind mehr als ein Teller kleiner Happen – sie sind ein soziales Betriebssystem. Früher Schutzraum in dunklen Zeiten, heute Treffpunkt für Freundeskreise, Familien und Fremde, die für ein paar Minuten zu Tischnachbarn werden.

Doch was bringt die Zukunft? Vielleicht werden Tapas-Bars zu Orten, an denen neue gesellschaftliche Debatten über Nachhaltigkeit und Ernährung entstehen. Schon heute experimentieren junge Köch:innen in Madrid mit veganen Tapas, klimafreundlichen Zutaten und Slow-Food-Prinzipien. Andere verbinden Tradition mit avantgardistischer Küche – ein Spiel, das perfekt in die rebellische DNA der Stadt passt.

Ein Rezept der City Rebels

Hier ein Rezept für Tortilla Española – das typische Kartoffelomelette, das man in Madrid in vielen Bars bekommt:

Für 4 Personen

Zutaten:

- 500 g festkochende Kartoffeln

- 1 große Zwiebel (optional, aber in Madrid sehr üblich)

- Knoblauchzehen nach Belieben

- 6 Eier (Größe M oder L)

- Olivenöl (zum Braten)

- Salz

Zubereitung:

- Kartoffeln vorbereiten

- Kartoffeln schälen, in dünne Scheiben oder kleine Würfel schneiden.

- Zwiebel und Knoblauch schälen und in kleine Würfel schneiden.

- Anbraten

- Ausreichend Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen.

- Kartoffeln und Zwiebel bei mittlerer Hitze langsam garen, bis sie weich, aber nicht knusprig sind (ca. 15 Minuten).

- Mit einer Schaumkelle herausnehmen, Öl abtropfen lassen und aufbewahren.

- Eiermasse

- Eier in einer großen Schüssel verquirlen.

- Kartoffeln und Zwiebel-Knoblauch-Mischung dazugeben, gut salzen und 5 Minuten ziehen lassen.

- Stocken lassen

- Etwas von dem Olivenöl in einer kleineren Pfanne (20–24 cm) erhitzen.

- Die Eier-Kartoffel-Mischung hineingeben und bei mittlerer Hitze 3–4 Minuten stocken lassen.

- Auf einen Teller stürzen, zurück in die Pfanne geben und auf der anderen Seite 2–3 Minuten fertig garen.

- Servieren

- Etwas abkühlen lassen, dann in Stücke schneiden.

- Warm oder kalt genießen – perfekt als Tapa mit Brot und einem Glas Wein oder Cerveza.